1月12日,美国国务院宣布,对中国、新加坡和阿联酋三家与伊朗有石油贸易往来的公司实施制裁,其中包括中国国有的石油贸易企业珠海振戎公司。

1美方气急败坏敲山震虎

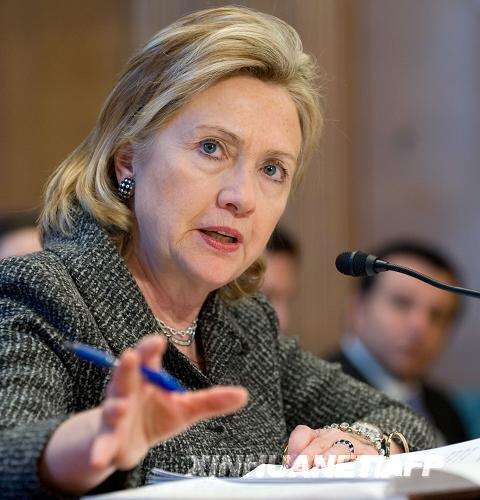

美财政部长盖特纳于1月10日、11日访华期间,游说中国放弃伊朗石油遭中方拒绝。之后,美国国务院宣布了对中国、新加坡和阿联酋三家与伊朗有石油贸易往来的公司实施制裁。其中,珠海振戎公司是伊朗精炼石油产片最大的进口商。希拉里声称,实施经济制裁目的在于迫使伊朗放弃核武。

美财政部长盖特纳于1月10日、11日访华期间,游说中国放弃伊朗石油遭中方拒绝。之后,美国国务院宣布了对中国、新加坡和阿联酋三家与伊朗有石油贸易往来的公司实施制裁。其中,珠海振戎公司是伊朗精炼石油产片最大的进口商。希拉里声称,实施经济制裁目的在于迫使伊朗放弃核武。

美方称,中国的珠海振戎公司是伊朗成品油最大的供应商,此项制裁仅针对企业,而不针对政府。

根据美国国务院的声明,对上述三家公司实施制裁旨在打击伊朗政府的金融和石油行业,以使其放弃核计划。受到制裁的三家公司将不能获得美国的出口许可、美国进出口银行的融资以及美国金融机构高于1000万美元的贷款。

据报称,有分析人士认为,美国选择珠海振戎,明显是考虑到对该公司实施制裁不会曝光太多美国商业机密,因此,美国对该公司的制裁动作仅具有象征意义。不过,这一行动确实在向中国国有石油企业巨头发出警示信号。报道称,包括中国石油和中国石化在内的中国石油巨头均在美国能源行业领域投资数十亿美元,这些公司更易遭到制裁的潜在冲击。

美国传统基金会中国问题专家德里克-西泽斯也认为,美国对珠海振戎发起经济制裁将会向中国其他国有石油企业“传达信号”。“我们不希望新加坡、中石油和中石化遭到制裁,因为这些是能源巨头,且具有强大的政治意义。”他说。

华盛顿捍卫民主基金会执行理事马克-读博维茨则表示,美国“认真考虑”制裁措施是一副好图景。他声称,如果中国再不减少同伊朗的贸易往来,“这可能是美国陆续开始制裁中国公司的开端”。

2中国油企:继续从伊朗进口原油

珠海振戎公司新闻发言人郑梅13日说,美国并没有指责公司从伊朗进口石油,而是针对公司“向伊朗出口成品油”,“这让我们觉得有些莫名其妙,因为我们从来没有这项业务。”他表示公司未来仍将继续从伊朗进口原油,因为双方的贸易是符合国际法及中国相关法律法规的。

珠海振戎公司新闻发言人郑梅13日说,美国并没有指责公司从伊朗进口石油,而是针对公司“向伊朗出口成品油”,“这让我们觉得有些莫名其妙,因为我们从来没有这项业务。”他表示公司未来仍将继续从伊朗进口原油,因为双方的贸易是符合国际法及中国相关法律法规的。

分析人士认为,此次制裁仅针对其成品油业务,且珠海振戎不太可能与美国有很多业务往来,因此制裁对该公司影响有限。

国内大宗商品贸易商金银岛分析师莫俊杰认为,制裁不会对企业构成很大影响,中国与美国的石油贸易量非常小。

还有专家认为,中国是伊朗最大的石油买家,美国希望中国能够帮其制裁伊朗,但是没有得到响应。于是美国又以莫须有的罪名制裁中国企业,可谓不择手段。

3伊朗总统抄“美国后院”攀交情

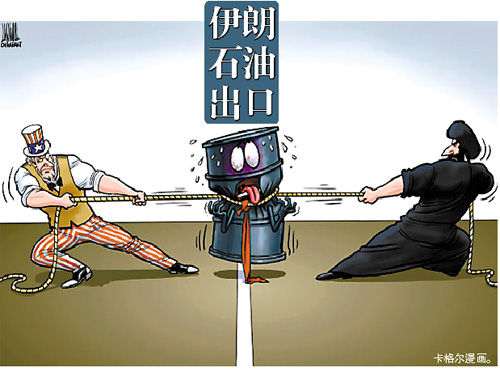

当美国在全世界寻找盟友制裁伊朗时,在美国“强硬表态”同时,伊朗也展开“石油外交”,积极寻求外交“突围”,这次的拉美之行可以说是重要的一步。

伊朗总统内贾德12日结束对拉美四国的访问。在为期5天的访问中,内贾德就双边关系和伊朗核问题与委内瑞拉、尼加拉瓜、古巴和厄瓜多尔四国领导人交换意见,并在伊朗发展民用核项目问题上获得四国的明确支持。美国和欧盟威胁对伊朗石油出口实施制裁,而伊朗则以封锁霍尔木兹海峡为要挟,并高调进行军演,毫不示弱。

内贾德在古巴访问时,会晤古巴前领导人卡斯特罗,两人秘密会谈长达3小时。内贾德在离开古巴前发表讲话时称,伊朗和古巴在包括中东在内的很多重大国际问题上的看法一致。两人一致认为需要进一步巩固国家之间的团结,“各国都有和平拥有核的权利”。古共中央机关报《格拉玛报》的报道称,内贾德和卡斯特罗共同坚称,所有国家都有和平利用核能的权利;他们还就“反对单边经济制裁”达成共识。

事实上,在内贾德出访前,美国便发出警告。在发展民用核项目问题上,四国对伊朗表示支持,使伊朗在面对美欧压力之际获得宝贵的声援。分析人士认为,内贾德此次访问拉美四国,旨在寻求国际支持和经济利益特别是石油上的联盟,取得了一定效果。

4亚洲多国拒绝随美国制裁伊朗

中国反对对其他国家实施制裁

中国反对对其他国家实施制裁

盖特纳访问中国之前,有媒体就表示他此行主要目的就是游说中国支持制裁伊朗。中国外交部发言人刘为民在9日表示,中方一贯反对一国将其国内法凌驾于国际法之上,对其他国家实施单边制裁,中国同伊朗的能源合作与伊核问题无关。此外,中国国务院总理温家宝应邀于14日至19日对沙特、阿联酋、卡塔尔进行正式访问。

《纽约时报》13日以《中国反对参与美国对伊朗施压》为题称,美国财政部长盖特纳11日表示希望中国能参与由美国主导的对伊朗石油出口进行制裁的计划。

中国政府已经于此前公开说明不会参与对伊进一步制裁。美国政府近日通过了惩处与伊朗有关的国际金融组织的新法案,表明美国对伊制裁决心并未受到动摇。

一位美国政府资深官员于周三称,美国正积极利用此项法案谋求广泛的外交支持以对伊进行有效施压。他说:“我们正告诉他们(伊朗)什么对我们来说是重要的,他们也正认真的倾听。”因为伊朗问题目前高度敏感,这位官员坚持匿名接受采访。

报道称,盖特纳在与中方多位高层会谈时强调伊朗问题的重要性。这些会谈的主要目的是构建未来中美两国之间的经贸蓝图。由于美国财政部负责经济制裁法案,盖特纳在与中国领导人的会谈中对新法案进行解释,称美国将于同伊朗中央银行保持往来的外国金融组织切断联系。

《华盛顿邮报》也以《中国不参与对伊石油制裁》为题称,盖特纳此次中国之旅并未获得中国对美国等西方对伊石油制裁计划的支持,但美国对伊进行制裁的决心并未因此动摇。

印度拟继续购买伊朗石油

印度内阁一名成员12日说,印度将继续与伊朗贸易,没有理由就购买伊朗石油寻求美国“豁免”。

这名不愿公开姓名的部长称:“我们为什么要寻求美国‘豁免’?我们早就与伊朗做生意,还将继续做生意。”

据悉,印度每天从伊朗进口35万至40万桶原油,占国内市场需求12%。两国每年石油贸易额大约120亿美元。

印度与伊朗石油贸易主要经土耳其人民银行结算,后者已拒绝为印度石油公司开设账户、处理向伊朗购油业务。

这名部长说,印度一个代表团本月16日至21日将前往伊朗首都德黑兰,在不违反美国制裁前提下寻求其他支付渠道,“相信他们会找到解决办法”。

俄日吁对话

日本外相玄叶光一郎13日说,应当谋求通过外交途径解决伊朗核问题,不应关闭对话大门。

与此同时,俄副外长加季洛夫13日在莫斯科说,如果某些国家对伊朗实施新制裁或者对伊朗发动军事打击,国际社会将认为其背后的目的是企图颠覆伊朗政权。加季洛夫当天对媒体表示,最近一段时间伊朗核问题有激化的趋势。

据日本共同社报道,玄叶当天与到访的法国外长朱佩会谈时作出上述表示。谈及欧盟对伊朗的石油制裁,玄叶说,如果原油价格飙升,那么制裁将产生相反效果。

朱佩表示,禁止伊朗出口原油未必会导致原油价格暴涨,希望日本也采取同样措施。

韩未定减进口

韩未定减进口

韩国总统李明博的发言人朴正河13日说,就与美国主导的新一轮对伊朗单方面制裁,政府尚未决定如何减少从这个中东国家进口石油。

这名青瓦台发言人当天在新闻发布会上否认一家报纸关于韩国进口伊朗石油将减半的报道。伊朗原油占韩国原油进口总量大约10%。

“我国政府尚未就制裁伊朗作出决定。”韩国联合通讯社援引朴正河的话报道,政府“将从最小限度影响我国经济的方向作出决定”。

美国国务院监控他国对伊朗制裁的特别顾问罗伯特艾因霍恩定于下周访韩,与韩国政府讨论这一议题。预计他将介绍美国制裁伊朗新法律的具体内容和执行方案。美国等西方国家指认伊朗秘密研制核武器,伊朗坚称核项目出于和平目的。

5美国为何只对伊朗敲边鼓?

美国一家智库近期发表报告称,霍尔木兹海峡对美国军事和经济利益的重要性难以估量。有国际分析师预计,如果伊朗封锁霍尔木兹海峡30天,国际原油价格将暴涨至每桶300到500美元,美国将为此蒙受约750亿美元的损失。

当然,这仅仅是一种假设,用来表明霍尔木兹海峡的极端重要性。毕竟伊朗不可能有能力真的封锁该海峡一个月的时间。如果回看伊朗过去30年来与西方的对抗史,每当受到西方威胁之时,伊朗便用封锁作为抵抗。这一带如果硝烟升起,同样会导致国际原油价格暴涨,伊朗的死对头美国的国内经济也会因此遭殃。这便是美国不敢轻易对伊朗动武的一个重要原因。

6石油制裁解决不了伊朗核问题

这场针对伊朗的石油制裁,发端于克林顿政府。以伊朗和利比亚支持反美活动为由,1996年美国出台了达马托法案,首次把矛头指向伊朗能源领域。这一直接干涉第三国企业的法案不仅遭遇法国和其他欧洲国家的反对,甚至连美国自己的石油企业哈利波顿都按耐不住利用法律漏洞在伊朗进行投资。

这场针对伊朗的石油制裁,发端于克林顿政府。以伊朗和利比亚支持反美活动为由,1996年美国出台了达马托法案,首次把矛头指向伊朗能源领域。这一直接干涉第三国企业的法案不仅遭遇法国和其他欧洲国家的反对,甚至连美国自己的石油企业哈利波顿都按耐不住利用法律漏洞在伊朗进行投资。

2010年,在中国的支持下,安理会通过1929号决议,对伊朗实施了一系列新的制裁措施,包括禁止向伊朗出售重武器,禁止伊朗进行运载火箭相关试验活动,要求各国加强对港口、公海涉嫌向伊朗运送违禁品运输工具的检查,以及对41家实体和1名个人实施资产冻结和旅行限制等等。

但这份有针对性的制裁决议却没有满足美国的制裁成瘾症,奥巴马在2010年7月1日签署了一份号称“史上最严厉”的对伊制裁法案。欧盟以及日本也出台了各自的单边制裁措施,加大了对伊朗能源领域的制裁力度。重压之下,荷兰壳牌、英国BP、印度Reliance、瑞士GLencore、俄罗斯Lukoil和法国道达尔等石油公司等都相继从伊朗的上游和汽油贸易项目中退出。

如此复杂的地缘政治还有伊朗国内的石油政策给中国石油企业出足了难题,以至于今年中国的三大油不约而同放慢了在伊朗的油气开发进程,还惹来伊朗方面的不满。

但是制裁战术层面的胜利并没有帮助实现美国的战略目标,国际原子能机构的报告说明,核技术的转移与石油开发无关,更与国际石油企业无关。可以看到,拥有核武器的国家中只有俄罗斯和英国是石油出口大国,这说明核武器开发资金不一定要来自石油出口收益。

当这场愈加严苛也渐显败象的制裁一定要寻找它失败的替罪羊时,“滞留”伊朗的中国油企成了现成的靶子。美国外交政策委员会的副主席博曼在纽约时报发表文章,称“中国已经成了问题的一部分”,认为如果奥巴马政府真要阻止伊朗的核计划,就必须要考虑制裁中石油和中海油两家中国石油企业。类似舆论还可以在《外交事务》等其他媒体上看到。

无论美国的外交专家们是如何神奇地把石油企业和核技术扩散联系起来,回顾历史,可以看到山姆大叔的制裁机器并不高效。不仅是在伊朗,在古巴、缅甸、伊拉克、朝鲜,几十年如一日的制裁都没有实现美国的政治目标。话说回来,中国石油工业何尝不是在美国的制裁和封锁下成长起来的,似乎也没有理由忌惮另一次制裁。

波斯湾的“石油冷战”除了让伊朗老百姓吃苦头外,对防止核扩散问题没任何帮助,还在某种程度上减少了世界石油供应,可以说是一种“损人不利己”的错误政策。中美作为两个最大的石油消费国,对于维护国际石油市场的安全稳定有共同利益。两国的战略合作还嫌不够,再提制裁中国石油企业实属不智。

要实现中东无核化的战略目标,美国应该回到1929号决议的基础上,集中精力,专注于防止核武器技术的扩散,而不是在石油领域空费精力。